Cinema & Teatro

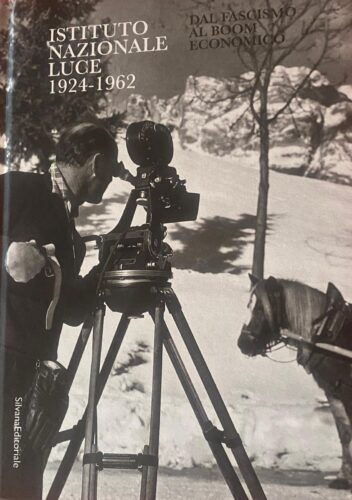

Presentato alla Casa del Cinema il libro “Istituto Nazionale Luce 1924-1962, Dal fascismo al Boom economico” – Silvana Editore

Il 5 novembre 2025 è stato celebrato il centenario dell’Istituto Luce con un testo che ne ripercorre la storia fin dal suo esordio nel 1924.

Di Paola Callegari

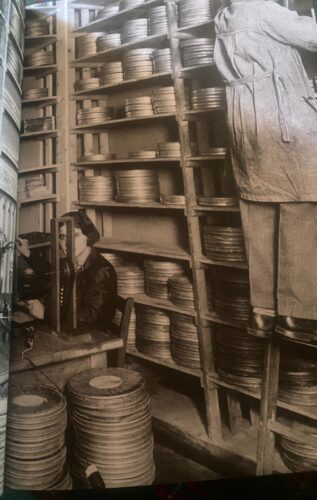

Nel contesto delle celebrazioni per il Centenario dell’Istituto Luce, è stato pubblicato un volume “Istituto Nazionale Luce 1924-1962, Dal fascismo al Boom economico” (Silvana Editore) che si è proposto di fare il punto sullo stato degli studi sull’Ente e allo stesso tempo di fornire linee guida per gli studiosi di ogni disciplina, ma anche appassionati della materia che intendano intraprendere ricerche sulla sua storia; dunque incoraggiare una virtuosa interdisciplinarità nello studio di questo soggetto produttivo, rivolgendosi soprattutto alle generazioni più giovani. Si tratta di un volume di carattere storico, che intende però individuare e proporre alcuni temi chiave da cui partire per approfondire le ricerche, temi scelti poiché considerati “critici” per lo sviluppo di un nuovo ciclo di indagini. Non bisogna dimenticare che negli anni Venti del Novecento il Luce costituì uno dei primi “sistemi di media” al mondo, essendo stato quasi subito in grado di produrre cinematografia non-fiction in diverse forme, da quella scientifica a quella di documentazione storica a quella didattica, e fotografia di reportage e di documentazione paesaggistica e culturale.

Molte delle sue iniziative, di carattere fotografico e cinematografico, dalla documentazione fotografica dei beni culturali alle Cinemateche, sono state spesso pionieristiche e richiedono ancora specifici approfondimenti, senza contare che ogni scelta produttiva dell’ente si inserì in quel contesto “eccezionale”, dal punto di vista storico-politico che fu il fascismo, la prima sperimentazione in Europa di un regime dittatoriale di destra. Concepito come raccolta di contributi di studiosi esperti di tematiche specifiche, il volume offre ai futuri studiosi di ogni disciplina un punto di partenza trovando suggerimenti utili per i loro percorsi.

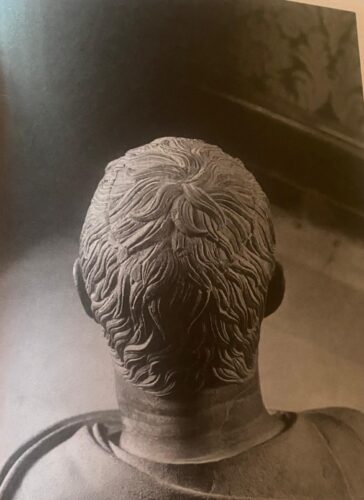

Con il mio contributo ho provato a raccontare come la scoperta e l’affermazione di un nuovo mezzo che apparve quando l’Italia si formò come nazione, parliamo della fotografia, rivoluzionò il sistema pubblico di gestione del patrimonio culturale portando con sé un nuovo linguaggio dalle mille potenzialità sia per chi le utilizzava sia per chi ne fruiva. In uno spazio di tempo brevissimo per le novità tecnologiche conseguenti, la fotografia si affermò nella documentazione del patrimonio culturale assumendo il ruolo di “occhio pubblico “, quasi di testimonianza, documentazione e conservazione del passato, e divenne lo strumento indispensabile per la creazione di un catalogo generale dei beni e per l’unificazione del paese sulla base comune del concetto di “fotografia di beni culturali”.

Raccontare quindi non un solo momento o evento ma piuttosto offrire uno sguardo d’insieme che abbraccia due secoli di storia nazionale, l’‘800 e il ‘900, e che attraverso alterne vicende e visioni a volte coincidenti e a volte contrastanti vediamo emergere due istituzioni, il Gabinetto Fotografico Nazionale (GFN) 1892, e l’Unione Cinematografica Educativa (LUCE) 1924; entrambe come suggerisce lo stesso nome, rappresentazione di due momenti e due ruoli diversi.

Se infatti il GFN svolge la sua funzione all’interno di una società ottocentesca espressione e supporto di uno Stato appena unito, e in quanto tale preposto alla documentazione del patrimonio nazionale a fini culturali ed identitaria, il LUCE è invece l’ESPRESSION di un secolo che ha alle spalle lo shock della Prima guerra mondiale e da esso la nascita di un governo totalitario e quindi per l’intrinseco cambiamento sociale un mezzo diretto di propaganda a sostegno dei propri ideali.

Dopo la seconda guerra mondiale ecco che il rapporto tra fotografia e beni culturali e quindi le attività del GFN e del LUCE si diversificano ulteriormente: il primo fu assorbito da quelle per la protezione di monumenti e opere d’arte a rischio distruzione in previsione di una successiva e corretta opera di restauro e ripristino, l’altro concentrò la sua attenzione su una diversa visione più moderna, un cambiamento e un interesse più volto al futuro, che si materializzò nella realizzazione di cortometraggi di attualità ed informazione anche da proiettare nelle sale cinematografiche e quindi dal taglio tra l’educativo ed il racconto, o di reportage con un linguaggio forse troppo paternalistico ma caratterizzato da un ritmo veloce davvero alla portata di tutti.

Non più una meditata politica delle arti quale corpo simbolico della nazione, ma un’attenzione fotografica delle Stato italiano per il patrimonio culturale come obiettivo e modello di lavoro secondo l’ideologia fascista di Benito Mussolini.

Il confronto tra le due Istituzioni fu conflittuale: attraverso la visione di tutti i documenti presenti negli Archivi consultati, dalle lettere, verbali, circolari, relazioni, manoscritti e convenzioni scambiati tra gli Uffici preposti, con particolare attenzione ai personaggi coinvolti, si è potuto ricostruire gli eventi, le fasi alterne di fortuna e le difficoltà di comunicazione insieme alle difficili relazioni intercorse tra i due organismi sin dalla nascita del Luce nel 1924.

Poca collaborazione e molta ostilità: Il GFN con il suo quantitativo di 27.00 lastre fotografiche venne espropriato, ridotto a semplice passacarte, il suo materiale trasferito d’imperio da una struttura all’altra, in deposito, per effetto di una convenzione con verbale di consegna il 18 ottobre 1928.

Incomprensioni, licenziamenti, ricatti, caratterizzarono la storia dei rapporti tra i due archivi fino al 1943, quando Bito Coppola, direttore del Gabinetto fotografico, alla caduta del fascismo si riprese dal Luce tutti i suoi negativi.

Da questo intreccio di ricerca di documentazione fotografica ed archivistica emerge un quadro di grande interesse che consente di utilizzare nuove chiavi di accesso alla lettura di uno straordinario corpus complessivo di immagini che si connota come uno dei fondi più ricchi di suggestioni storiche e culturali tra i molti che nel tempo, e con modalità diverse sono arrivati fino a noi.

L’Istituto Luce e il Gabinetto Fotografico Nazionale, alias Fototeca Nazionale sono stati protagonisti nella storia dell’arte italiana. In un settore competitivo e in pieno risveglio, entrambi continuano a svolgere oggi un ruolo centrale, ognuno nel proprio ambito e per le loro specifiche missioni di servizio pubblico, per la professionalità del personale per le finalità specificatamente culturali che li contraddistinguono vengono percepiti da parte dei collezionisti privati ed amatori come i principali punti di riferimento a cui rivolgere la propria attenzione e a cui donare il proprio patrimonio fotografico.